Œزٹ„‚肱‚ئ‚ح‚¶‚كپA‚ـ‚¸‚حٹJ‹r‘O‹ü‚ً‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚·‚é•û–@

Œزٹ„‚è‚جٹJ‹r‘O‹ü‚حپAڈ°‚ةٹz‚⋹‚ً‚آ‚¯‚ـ‚¹‚ٌپBŒزٹ„‚è‚حڈ°‚ة‰؛• ‚ھ‚آ‚‚و‚¤‚ةŒP—û‚µ‚ـ‚·پBچ،‰ٌ‚حٹJ‹r‘O‹ü‚ج•û–@‚ًڈذ‰î‚µ‚ـ‚·پB

ٹؤڈCپF’†‘؛چlچG

ٹؤڈCپF’†‘؛چlچG

Œزٹ„‚è—ً20”NپBMATAWARI JAPAN ‘م•\پBڈ_“¹گ®•œژtپAèI‹„ژtپA‚ ‚ٌ–€ƒ}ƒbƒTپ[ƒWژwˆ³ژtپB‚¦‚ة‚µژ،—أ‰@‰@’·پBپyDVDپzچ\‘¢“®چىƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒO پgŒزٹ„‚èپh‚ً‹ة‚ك‚éپiBABƒWƒƒƒpƒ“پjپA’کڈ‘پuچœ”ص‚¨‚±‚µپv‚إ‘ج‚ھ–عٹo‚ك‚éپiڈtڈHژذپjپAون‚إƒJƒ‰ƒ_‚ھ•د‚ي‚éپi“ْ–fڈo”إژذپjپA‚µ‚ل‚ھ‚ق—حپ\پ\ƒXƒNƒڈƒbƒg‚إ‘«چک‚ھ‚و‚ف‚ھ‚¦‚éپiڈ»•¶ژذپjپAپg“®‚«پh‚جƒtƒBƒWƒJƒ‹ƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒOپiڈtڈHژذپj‘¼‘½گ”پBƒپƒfƒBƒAUP!پ|–¼Œأ‰®ƒeƒŒƒrپyƒپپ`ƒeƒŒپz‚إŒزٹ„‚èڈذ‰îپBƒeƒŒƒrCMŒزٹ„‚èپuٹ„‚éپvڈo‰‰پB‚a‚`‚aƒWƒƒƒpƒ“پ@Œژٹ§”é“`10Œژچ†پuŒزٹ„‚è‚ج”é–§پvپy‘O•زپzپyŒم•زپzپB‘¼ƒvƒچƒtƒBپ[ƒ‹ڈعچ×

پyŒزٹضگك‚ھچd‚¢پz’´“ü–هŒزٹ„‚èژw“±20”N3‚آ‚جƒXƒeƒbƒv‚إٹJ‹r‰آ“®ˆو‚ًچL‚°‚é‘O‹ü•û–@

Œزٹ„‚èڈ‰گSژز‚جŒزٹضگك‚جٹJ‹r‰آ“®ˆو‚ًچL‚°‚邽‚ك‚جŒزٹ„‚è’´“ü–ه•ز‚ً‰ًگà‚µ‚ـ‚µ‚½پBپiŒزٹ„‚è‚جٹî‘b’mژ¯پAŒزٹ„‚è‚جچU—ھ‚ب‚اپjژ„‚ح20”NˆبڈمپAŒزٹ„‚èژw“±‚ئŒزٹضگك‚جژ،—أ‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚¤‚·‚é‚ئپA ‚±‚ê‚©‚çŒزٹ„‚è‚ًژn‚ك‚éگl‚âŒزٹ„‚èڈ‰گSژز‚جگl‚½‚؟‚ھپAŒزٹضگك‚جٹJ‹r‰آ“®ˆو‚ھچL‚ھ‚é‹C‚ھ‚µ‚ب‚¢پAچ،‚جŒزٹ„‚è‚ج‚â‚è•û‚ ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©پA‰½‚©‚çژn‚ك‚ê‚خ‚و‚¢‚ج‚©پA‚ئ•ا‚ة‚ش‚؟“–‚½‚èپAگو‚ةگi‚ك‚ب‚¢‚إ‚¢‚é—lژq‚ً‚½‚‚³‚ٌ‚ف‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB‚إ‚àپAˆہگS‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB‚»‚ê‚ç‚ج‘½‚‚حپAŒزٹضگك‚جٹî‘b’mژ¯‚ً—‰ً‚·‚邱‚ئ‚إپA‚»‚ج•ا‚ً‰z‚¦‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

پyڈd—vپzƒqƒbƒvƒWƒ‡ƒCƒ“ƒgپ@Œزٹضگكپ@hip joint

‚ـ‚¸‚حٹJ‹r‘O‹ü‚ً‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پBٹJ‹r‘O‹ü‚ح‘«‚ً‘ه‚«‚ٹJ‚¢‚ؤŒزٹضگك‚جٹO“]پAٹOگùˆت‚إƒLپ[ƒv‚µ‚ـ‚·پBٹJ‹r‘O‹ü‚حŒزٹضگك‚ج‹ü‹ب‚إچœ”ص‚ھ‘OŒX‚·‚é‰^“®‚إ‚·پBٹJ‹r‚ً‚µ‚½‚ئ‚«‚جŒزٹضگك‚جˆت’u‚ً–¾ٹm‚ة‚·‚邱‚ئ‚ھڈd—v‚إ‚·پBŒزٹضگك‚ح‰pŒê‚إƒqƒbƒvƒWƒ‡ƒCƒ“ƒg hip joint ‚ئ‚¢‚¢‚ـ‚·پBˆê”ت‚ة‚ح‘lŒa•”‚ج•س‚è‚ًŒزٹضگك‚ئƒCƒپپ[ƒW‚µ‚ھ‚؟‚إ‚·‚ھپA‰ً–Uٹw‚إ‚ح‚¨گK‚جٹضگك‚إ‚·پBٹJ‹r‘O‹ü‚إ‚حپAŒزٹضگك‚ج“®‚«‚ً‘N–¾‚ةٹ´‚¶‚ê‚é‚و‚¤‚ةŒP—û‚µ‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پB

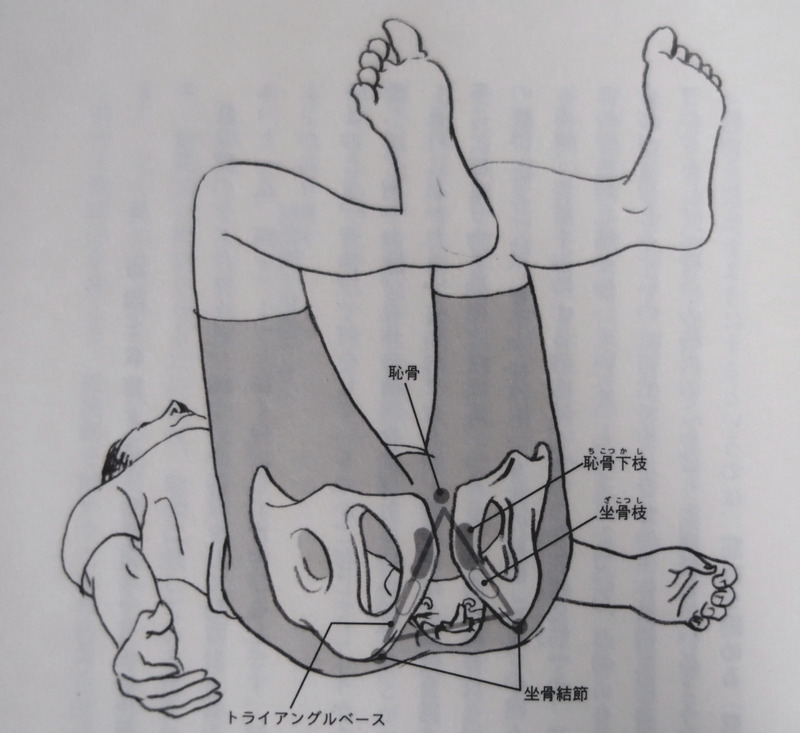

ƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹ƒxپ[ƒX

پ£ژwگو‚©‚çگg‘ج‚¾‚ًگ®‚¦‚éپiڈtڈHژذپj’ک’†‘؛چlچGP99

ٹJ‹r‚ً‚·‚é‚ئ‚«‚جژpگ¨‚حپAچœ”ص‚جƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹ƒxپ[ƒX‚ًڈ°‚ةگعگG‚µ‚ـ‚·پBƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹ƒxپ[ƒX‚حپA’pچœ‚ئ—¼چ؟چœŒ‹گك‚إŒ‹‚شژOٹpŒ`‚ج–ت‚إ‚·پBƒNƒ‰ƒVƒbƒNƒoƒŒƒG‚إ‚حپAچœ”ص‚ً—§‚ؤ‚éپAچک‚ً—§‚ؤ‚éپAچœ”ص‚ً‚¨‚±‚·پA‚ئ•\Œ»‚³‚ê‚ـ‚·‚ھپA‹ï‘ج“I‚ة‚حƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹ƒxپ[ƒX‚ًڈ°‚ةگعگG‚µ‚ـ‚·پB

‘«ٹضگك‚ً”w‹ü‚إƒLپ[ƒv‚·‚é

.jpg)

‘«ٹضگك‚ج‹ط“÷‚جچى—p

- ”w‹üپF‘Oمّچœ‹طپA’·ونگL‹طپA’·•êونگL‹ط

- ’ê‹üپF‰؛‘عژO“ھ‹طپA’·پE’ZنCچœ‹طپA’·•êون‹ü‹طپA’·ون‹ü‹طپAŒممّچœ‹ط

ٹJ‹r‘O‹ü‚ً‚·‚é‚ئ‚«‚حپAŒزٹضگك‚جٹO“]پAٹOگùˆت‚ًƒLپ[ƒv‚µ‚ؤ‘O‹ü‚µ‚ـ‚·پB‚»‚جچغپA‘«ٹضگك‚ج”w‹üپA‚ ‚é‚¢‚ح’ê‹ü‚ًƒLپ[ƒv‚µ‚ـ‚·پBŒزٹ„‚è‚ح‘«ٹضگك‚ج‰^“®‚ة‹ط“÷‚ھچى—p‚·‚éڈَ‘ش‚إ‚ب‚¢‚ئگ³‚µ‚¢“®چى‚ً‚¨‚±‚ب‚¦‚ـ‚¹‚ٌپB‘«ٹضگك‚ج‰^“®‚إƒJƒ}‘«پAƒoƒiƒi‘«‚ب‚ا‚ج•ب‚ھ‚ ‚éڈêچ‡‚ح‰ü‘P‚ھ•K—v‚إ‚·پB

ƒ}ƒEƒ“ƒg•xژm‚جƒ|پ[ƒY Mt.Fuji pose Japanese split matawari

ٹî–{ƒ|پ[ƒY‚حپA‘O‚ئڈم‚ج–îˆَ‚جƒxƒNƒgƒ‹‚ةکr‚ًچ·‚µڈo‚µپA’†ٹشڈdگS‚ًŒˆ’肵‚ؤپAژpگ¨‚ً‚ـ‚ئ‚ك‚邽‚ك‚ة‚¨‚±‚ب‚¢‚ـ‚·پBƒ}ƒEƒ“ƒg•xژm‚جƒ|پ[ƒY‚حپAٹJ‹rژpگ¨‚إ‘«ٹضگك‚ج”w‹ü‚ًƒLپ[ƒv‚µپAƒxƒNƒgƒ‹•ûŒü‚ةکr‚ًچ·‚µڈo‚µپAژpگ¨‚ً‚ـ‚ئ‚كپAŒزٹضگك‚ج‹ü‹ب‰^“®‚ً‰~ٹٹ‚ة‚·‚邽‚ك‚ة‚¨‚±‚ب‚¢‚ـ‚·پBMt.Fuji‚جƒ|پ[ƒY‚حپAژlژˆ‚ئ‘جٹ²‚ھ‰~ٹٹ‚ةکA“®‚·‚邽‚ك‚ج‘ج‚ً‚ـ‚ئ‚ك‚ ‚°‚ـ‚·پB‘جٹ²‚ھ‚ـ‚ئ‚ـ‚éپAکr‚جˆت’uپAکr‚ج‰^“®•ûŒü‚ًگg‚ة•t‚¯‚邱‚ئ‚ھ‘هگط‚إ‚·پB

ƒ}ƒEƒ“ƒg‘½“x‚جƒ|پ[ƒY Mt.Tado pose Japanese split matawari

ƒ}ƒEƒ“ƒg‘½“x‚جƒ|پ[ƒY‚حپAٹJ‹rژpگ¨‚إ‘«ٹضگك‚ج’ê‹ü‚ًƒLپ[ƒv‚µپAƒxƒNƒgƒ‹•ûŒü‚ةکr‚ًچ·‚µڈo‚µپAژpگ¨‚ً‚ـ‚ئ‚كپAŒزٹضگك‚ج‹ü‹ب‰^“®‚ً‰~ٹٹ‚ة‚·‚邽‚ك‚ة‚¨‚±‚ب‚¢‚ـ‚·پBƒ}ƒEƒ“ƒg‘½“x‚جƒ|پ[ƒY‚ج“ء’¥‚حپAٹOگùکZ‹ط‚جژûڈk‚ًٹm”F‚µ‚â‚·‚¢‚±‚ئ‚إ‚·پB‚³‚ç‚ةپAƒ}ƒEƒ“ƒg•xژm‚جƒ|پ[ƒY‚إٹOگùکZ‹طپAن\‹طپA”w’†‚ً‚آ‚ب‚°‚ـ‚·پB

Œزٹ„‚è‚إ‰؛• ‚ھڈ°‚ة‚آ‚‚و‚¤‚ة‚ب‚é‚ـ‚إ

Œزٹ„‚è‚حگأ“IپA“®“I‚بƒXƒgƒŒƒbƒ`‚إ‚ب‚پA“®چى‚ئ‚µ‚ؤ‘¨‚¦‚é‚ئƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒO‚ھ‚·‚·‚ك‚â‚·‚¢‚إ‚·پBŒزٹ„‚è“®چى‚ً‚·‚邽‚ك‚جچإ—ا‚جƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“‚ًƒZƒbƒeƒBƒ“ƒO‚µڈdگSˆع“®‚ً‰~ٹٹ‚ة‚¨‚±‚ب‚¦‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚·پB Œزٹ„‚è“®چى‚ھڈمژè‚‚إ‚«‚ب‚¢’iٹK‚إ‚حپA‹ط“÷‚ھچd‚¢‚±‚ئ‚ھŒ´ˆِ‚إڈمژè‚‚¢‚©‚ب‚¢پA‚ئچl‚¦‚éگl‚ھ‘½‚¢‚إ‚·پB‚»‚µ‚ؤپAچd‚¢‹ط“÷‚ھ‚â‚ي‚ç‚©‚‚ب‚邱‚ئ‚إŒزٹ„‚è“®چى‚ھڈمژè‚‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپA‚ئچl‚¦‚ھ‚؟‚إ‚·پB‚µ‚©‚µپA‘ج‚ھ‚â‚ي‚ç‚©‚پA‹ط“÷‚ھ‚â‚ي‚ç‚©‚¢گl‚½‚؟‚àŒزٹ„‚è“®چى‚ھڈمژè‚‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB‚ا‚¤‚µ‚ؤپA‹ط“÷‚ھچd‚¢‚ج‚©پA‚»‚جŒ´ˆِ‚ًچl‚¦‚邱‚ئ‚ھ‘هگط‚إ‚·پBŒزٹ„‚è‚إڈ°‚ة‰؛• ‚ھ‚آ‚‚ـ‚إ‚ة‚حپAٹô“x‚ئ‚ب‚–â‚¢‘±‚¯‚ç‚ê‚éƒeپ[ƒ}‚إ‚·پBچ\‘¢“®چىƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒO‚جپuŒزٹ„‚èپv‚حپA‚¨‚إ‚±‚⋹‚ًڈ°‚ة‚آ‚¯‚ؤڈ°‚ة•ڑ‚¹‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA‚ن‚ء‚‚èڈdگS‚ًˆع“®‚³‚¹‚ؤپAچإڈ‰‚ة‰؛• ‚ھ‚آ‚‚و‚¤‚ةŒP—û‚µ‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپAپuڈ°‚ة‰؛• ‚ھ‚آ‚پv‚ئ‚¢‚¤’iٹK‚إپA‚ا‚ê‚ظ‚ا‚جگl‚½‚؟‚ج‹Cژ‚؟‚ھˆق‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBƒVƒ“ƒvƒ‹‚ب‰^“®‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپAپuڈ°‚ة‰؛• ‚ھ‚آ‚پv‚ئ‚¢‚¤’iٹK‚حپAŒزٹ„‚è‚ج“ïٹض‚إ‚·پB‚±‚ê‚حپAڈdگSˆع“®‚ة‚ئ‚à‚ب‚¤Œزٹضگك‚ج‹ü‹ب‚ھ‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚é‚ئ“’B‚إ‚«‚ـ‚·پBپuڈ°‚ة‰؛• ‚ھ‚آ‚©‚ب‚¢پv’iٹK‚حپA‚ـ‚¾Œزٹضگك‚ً‹ü‹ب‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‰^“®ٹ´ٹo‚ھ”ُ‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB‚إ‚·‚©‚çپA‚¶‚ء‚‚è‚ئŒزٹ„‚è“®چى‚ً—û‚ء‚ؤ‰^“®ٹ´ٹo‚ً—{‚¤•K—v‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚·پB

‘«‚جژہ—ح•s‘«

Œزٹ„‚è‚إ‰؛• ‚ھڈ°‚ة‚آ‚‚و‚¤‚ة‚ب‚é‚ـ‚إ‚ة‚حپA‘«‚جژہ—ح‚ً‚آ‚¯‚ؤ‚¢‚©‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپBٹJ‹r‘O‹ü‚ً‚·‚é‚ئ‚«‚حپA‘«‚ً‘ه‚«‚ٹJ‚¢‚ؤŒزٹضگك‚جٹO“]پAٹOگùˆت‚ًƒLپ[ƒv‚µپA‘O‹ü‚µ‚ـ‚·پB‚»‚جچغ‚حپA‘«ٹضگك‚ج”w‹ü‚ًƒLپ[ƒv‚µ‚ؤپA‘«‚ھ‘O•û‚ض“|‚ê‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚·پBپuڈ°‚ة‰؛• ‚ھ‚آ‚©‚ب‚¢پv’iٹK‚إ‚حپA‘«‚جژہ—ح•s‘«‚ج‚±‚ئ‚ھ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚إ‚·پB‚»‚ê‚حٹJ‹r‘O‹ü‚ً‚·‚é‚ئ‚«‚ةپAڈ\•ھ‚ب‘«ٹضگك‚ج”w‹ü‚جƒLپ[ƒv‚ھ‚إ‚«‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚àŒزٹضگك‚خ‚©‚è‚ةˆسژ¯‚ھڈW’†‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢پA‘«‚ج––’[‚ح‘a‚©‚ة‚ب‚è‚ھ‚؟‚إ‚·پB‘«ٹضگك‚ج‰^“®‚ةچى—p‚·‚é‹ط“÷‚ة‚حپA‘«‚جژw‚ج‰^“®‚ةچى—p‚·‚é‹ط“÷‚ھٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚آ‚ـ‚èپA‘«‚جژw‚ج‰^“®‚ةپA’·•êون‹ü‹طپA’·•êونگL‹طپA’·ون‹ü‹طپA’·ونگL‹ط‚ھچى—p‚·‚éڈَ‘ش‚إ‚ب‚¯‚ê‚خپA‘«ٹضگك‚ج‰^“®‚ح•sڈ\•ھ‚¾‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB

‘«‚جژw‚ًˆ¬‚èچ‚ٌ‚¾‚ـ‚ـ‘«ٹضگك‚ج’ê”w‹ü

‘«‚جژہ—ح‚ً‚آ‚¯‚é‚ج‚ة‚حپA‘«‚جژw‚ًˆ¬‚èچ‚ف‚ب‚ھ‚ç‚جپA‘«ٹضگك‚ج”w‹ü‚ئ’ê‹ü‚ج‰^“®‚ھŒّ‰ت“I‚إ‚·پB‚±‚ê‚ح‘«ٹضگك‚ئ‘«‚جژw‚جٹضگك‚ھکA“®‚·‚éڈَ‘ش‚ة‚·‚邽‚ك‚ة‚¨‚±‚ب‚¢‚ـ‚·پB‘«ٹضگك‚ئ‘«‚جژw‚جٹضگك‚ھکA“®‚·‚é‚ئپAٹJ‹r‘O‹ü‚ً‚·‚é‚ئ‚«‚ة‘«‚ًƒLپ[ƒv‚µ‚â‚·‚‚ب‚èپAڈ°‚ئ‰؛• ‚ج‹——£‚ھ‚و‚è‹ك‚أ‚«‚ـ‚·پB

پyŒزٹضگك‚ھچd‚¢پz20”N‚جŒزٹ„‚èژw“±‚إ‚ي‚©‚ء‚½5‚آ‚جڈd—vƒ|ƒCƒ“ƒgŒزٹضگك‚ج“®‚«‚جژ؟‚ًچ‚‚ك‚é‚â‚è•û

پuŒزٹضگك‚ج“®‚«‚جژ؟‚ًچ‚‚ك‚邽‚ك‚ج5‚آ‚جڈd—vƒ|ƒCƒ“ƒgپv

‡@‚ ‚«‚ç‚ك‚ب‚¢‡A‘«ژw‹‰»‡B“®‚«‚جژ؟‚ًچ‚‚ك‚é‡CڈKٹµ‰»‚·‚éپiژ؟پ{—تپj‡Dٹî–{‚ة’‰ژہ‚ة

چءگـ‚¹‚¸‚ةŒp‘±‚µ‚ؤگ¬‰ت‚ًڈo‚µ‚ؤ‚¢‚éگl‚جژو‚è‘g‚ف•û‚إ‚·پB‚â‚ك‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚çگ¬‰ت‚حڈo‚¹‚ـ‚¹‚ٌپB

پuŒزٹ„‚èچءگـ‚·‚éگl‚ج‚T‚آ‚ج‹¤’ت“_پv

‡@‚ ‚«‚ç‚ك‚ھ‘پ‚¢پi‚·‚®‚ةگ¬‰ت‚ھڈo‚ب‚¢پAŒ³پXپAگ¶‚ـ‚ê‚آ‚«‘ج‚ھچd‚¢‚©‚çپA’ة‚¢پEپEپEƒLƒcƒC‚¢پA‰½‚إ‚à‚»‚¤‚إ‚·‚ھٹب’P‚ةژè‚ة“ü‚é‚à‚ج‚ء‚ؤ‰؟’l‚ ‚è‚ـ‚·‚©پHپj

‡A‘«ژw‚ًŒyژ‹‚µ‚ؤ‚¢‚éپiŒزٹ„‚è‚ئ‘«ژw‚ھ‚آ‚ب‚ھ‚ç‚ب‚¢پHپjپAپu‘«‚è‚ب‚¢پv—ت‚ھ‘«‚è‚ب‚¢پAژ؟‚ھ‘«‚è‚ب‚¢پA‚ا‚؟‚ç‚à‚ ‚éپA–qگ_‚ج’û‚ح1‚©Œژ‚àڈو‚ê‚خ‰½‚©‚µ‚ç•د‰»‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پA‘«ژw‚جˆ¬‚肱‚ف‚ًˆê”N‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ةژ؟‚ھ‘«‚è‚ب‚¢ڈêچ‡‚ح‚ ‚«‚ç‚ك‚é‚ج‚ھ‚à‚ء‚½‚¢‚ب‚¢پA‘«‚ج‰^“®ژ²‚ھ‚»‚ë‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھ‘½‚¢‚ج‚إƒpپ[ƒ\ƒiƒ‹‚ًژَ‚¯‚é‚ئ‚و‚¢‚إ‚·پB

‡Bƒ‹پ[ƒeƒBپ[ƒ“‚جژ؟‚ًچ‚‚ك‚ؤ‚¢‚ب‚¢پiŒزٹضگك‚ھ‚ي‚©‚ء‚ؤ‚ب‚¢پAƒXƒgƒŒƒbƒ`‚©Œزٹ„‚è‚©—‰ً‚µ‚ؤ‚ب‚¢پA‰ٌگ”—ت‚ح‚â‚ء‚ؤ‚¢‚éپA‰ü‘P“_‚ً’T‚ء‚ؤ‚ب‚¢پAڈَ‘ش‚ً”cˆ¬‚µ‚ؤ‚ب‚¢پثŒإ—Lٹ´ٹo‚ھٹoگء‚µ‚ب‚¢پj

‡CƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒO‚ًڈKٹµ‰»‚إ‚«‚ؤ‚ب‚¢پi‚R“ْ‚ع‚¤‚¸پAŒp‘±گ«‚ھ‚ب‚¢پAژ©•ھ‚جƒyپ[ƒXOK‚¾‚ھˆ³“|“I‚ةƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒOڈ‚ب‚¢پAژ؟پ{—ت‚ھچإ‹پj

‡Dژ©Œب—¬‚إ‚â‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پiŒزٹ„‚è‚إگ¬‰ت‚ًڈo‚¹‚ب‚¢‚ج‚إ•ت‚ج•û–@‚ًژو‚è“ü‚ê—]Œv‚ةŒزٹضگك‚ًژg‚¦‚ب‚‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پAچœٹi‹ط‚ًڈo—ح‚إ‚«‚éڈَ‘ش‚ة‚µ‚½‚¢‚ج‚ةƒ}ƒbƒTپ[ƒW‚âƒXƒgƒŒƒbƒ`‚ب‚ا‹t‚جƒAƒvƒچپ[ƒ`‚ً‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پj

پuگ¸گ_–ت‚إچءگـ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤گlپv

‡@گ«ٹi‚ھƒWƒFƒbƒgƒRپ[ƒXƒ^پ[‚ف‚½‚¢‚بگlپu‚R“ْ‚ع‚¤‚¸پA•¨ژ–‚ھ—‰ً‚إ‚«‚ؤ‚ب‚¢پA•×‹•s‘«پv

‡Aƒ‚ƒ`ƒxپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ةچ¶‰E‚³‚ê‚éگlپu‚â‚é‹C‚ھڈo‚ب‚¢پAژdژ–‚إ‚ب‚¢‚©‚ç‚â‚ç‚ب‚‚ؤ‚¢‚¢پAŒp‘±‚ھ‹ك“¹پv

گ¸گ_–ت‚إچءگـ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤گl‚ح‚±‚جƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹‚ًŒ©‚éژ‚ح10•ھ‚‚ç‚¢‚إ‚·‚ھŒزٹ„‚è‚ًڈKٹµ‚ة‚µ‚ؤ‚ف‚ؤ‚ح‚¢‚©‚ھ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پHŒزٹ„‚è‚حŒزٹضگك‚ج“®‚«‚جژ؟‚ًچ‚‚ك‚邽‚ك‚جƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒO‚إ‚·پiquality of hip mobilityپjپB–³ˆسژ¯‰؛‚إ‰^“®‚ً’²گك‚·‚éŒإ—Lٹ´ٹo‚ئ‚¢‚¤‘ج‚ج’†‚جٹ´ٹo‚ج—¬‚ê‚ًٹoگء‚³‚¹‚éپBƒ‚ƒ`ƒxپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ةچ¶‰E‚³‚ê‚é’iٹK‚حپAŒإ—Lٹ´ٹo‚ھٹoگء‚µ‚ب‚¢پA‚»‚ج‚ئ‚«‚إ‚ح‚ب‚¢پA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ب‚ج‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤپA‹£‹Z“®چى‚â“ْڈيگ¶ٹˆ“®چى‚جژ؟‚ًچ‚‚ك‚ؤ‚¢‚پiquality of motionپj‚½‚ك‚ج‘ج‚ًڈo—ح‚إ‚«‚éڈَ‘ش‚ة‚·‚éƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒO‚إ‚·‚ج‚إپA“ْپXŒp‘±‚·‚邱‚ئ‚ھ‹ك“¹‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBژ„‚ح‚Q‚O”NˆبڈمŒزٹ„‚è‚ةژو‚è‘g‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ج‚إپA‚±‚جƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒO‚ج‰؟’l‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ً’N‚و‚è‚àژہٹ´‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBگ¥”ٌپAٹب’P‚ةژè‚ة“ü‚ç‚ب‚¢‰؟’l‚ًژè‚ة“ü‚ê‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

Œزٹ„‚èƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒپ[‚جٹF‚³‚ـˆّ‚«‘±‚«‚و‚낵‚‚¨ٹè‚¢‚µ‚ـ‚·پB‰½‚©ژQچl‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½‚çچK‚¢‚إ‚·پBˆبڈم‚إ‚·پB

Œزٹ„‚è‚ةƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚·‚é

“Œ‹پEŒزٹ„‚èƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‹³ژ؛

‘و‚R“ْ—j“ْپiپ{‘O“ْ‚ج“y—j“ْپj

پuŒزٹضگك‚ج‰ٌ“]—حپv‚ًƒAƒbƒv‚µ‚ؤپA‰^“®‚جژ؟‚ًچھ–{‚©‚ç•د‚¦‚éچ\‘¢“®چى‚جپuŒزٹ„‚èƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒOپv‚ًژw“±‚µ‚ـ‚·پB

ژOڈdپEŒزٹ„‚èƒpپ[ƒ\ƒiƒ‹ƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒOپEŒآگlژw“±

’†‘؛چlچG‚ھŒزٹ„‚è‚جŒآگlژw“±‚ً‚µ‚ـ‚·پBڈ‰گSژز‚©‚çŒoŒ±ژز‚ـ‚إ‘خ‰‚µ‚ـ‚·پBŒزٹ„‚èƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒO‚حگ_ŒoŒn“‚ًٹ®گ¬‚³‚¹‚ؤ‚¢‚گSگg‚ج’bکB‚إ‚·پBگ³‚µ‚¢•û–@‚ًگg‚ة•t‚¯‚ؤپA‰ِ‰ن‚ھ‚ب‚پAŒّ‰ت“I‚ةƒgƒŒپ[ƒjƒ“ƒO‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ھ‘هگط‚إ‚·پB

پ–Œfچع‚ج‹Lژ–پEژتگ^پEگ}•\‚ب‚ا‚ً–³’f‚إ•،گ»پE“]چعپE“]‘—پE”zگM‚·‚邱‚ئ‚ح’کچىŒ –@‚ة‚و‚è‹ض‚¶‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB’کچىŒ ‚حMATAWARI JAPANپEƒEƒFƒuƒTƒCƒgٹا—گl‚ـ‚½‚ح‚»‚جڈî•ٌ’ٌ‹ںژز‚ة‹A‘®‚µ‚ـ‚·پB