股割りトレーニング「構造動作理論に基づく開脚前屈」

Matawari is a traditional Japanese split.

子供さんの開脚を3タイプ別に分け、それぞれの股割りトレーニング方法を紹介しました。開脚ストレッチは一般的ですが、股関節を鍛えるためには股割り時の重心移動が重要です。子供さんの股関節の状態を把握し、適切な股割りの稽古を行うことで、空手における股関節の動きが向上します。股割りの開脚前屈の稽古では、ストレッチよりも重心移動を通じて股関節を改善することが求められます。

新極真会岡山東支部石原道場 石原 延 四段 Karate World Champion

股割りは、相撲、野球、クラシックバレエ、空手、テコンドー、ダンス、アーティスティックスイミング、フィギュアスケート、体操競技、ヨーガなどのスポーツ競技や健康メソッドで足腰の柔軟性を高めるストレッチ、柔軟体操、柔軟運動として知られています。相撲やクラシックバレエの一部では、股裂き(またさき)といって、強制的に筋肉を伸ばす方法をおこなうそうですが、そのようなイメージからでしょうか、「股割りは痛い」というイメージが強いように思います。実際の股割りトレーニングは、股関節の運動を理解し、股関節の運動に筋肉が作用する開脚姿勢を身につけ、股関節の運動を円滑にしていく動作のトレーニングです。筋肉の特徴は収縮をして力を発揮することです。ですから股割りは、股裂き(またさき)と違って筋肉を伸ばすのではなく、股関節の運動に筋肉が収縮して作用する状態にトレーニングしていかなければならないのです。股割りトレーニングを進めていく上で重要なことは、神経系統を構築していくことです。そして、股割り動作の神経系統を完成させることで、自らの股関節をコントロールすることが可能になるのです。

監修:中村考宏

監修:中村考宏

股割り歴20年。MATAWARI JAPAN 代表。柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師。えにし治療院院長。【DVD】構造動作トレーニング “股割り”を極める(BABジャパン)、著書「骨盤おこし」で体が目覚める(春秋社)、趾でカラダが変わる(日貿出版社)、しゃがむ力――スクワットで足腰がよみがえる(晶文社)、“動き”のフィジカルトレーニング(春秋社)他多数。メディアUP!−名古屋テレビ【メ〜テレ】で股割り紹介。テレビCM股割り「割る」出演。BABジャパン 月刊秘伝10月号「股割りの秘密」【前編】【後編】。他プロフィール詳細

【2024年完全版】股割り全20種目「完全公開」開脚筋トレの方法!腸腰筋を出力して股関節を完全攻略「柔軟性・動きの質を高める方法」

【2024年完全版】股割り全20種目「完全公開」開脚前屈の筋力トレーニングの方法を紹介しました。腸腰筋を出力できる状態にして股関節の可動域を拡大、柔軟性・動きの質を高める方法で完全攻略をめざしましょう!

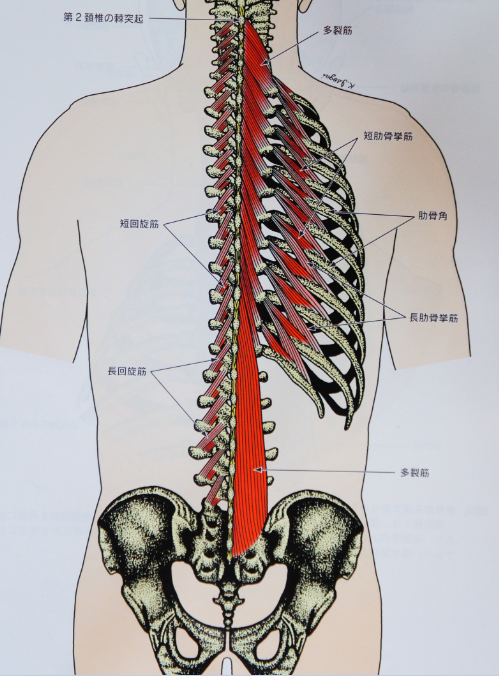

腸腰筋(寛骨内筋)について

腸腰筋は「腸骨筋」「大腰筋」「小腰筋」という3つの筋肉に区分されます。これらを総称して腸腰筋と呼ばれています。腸腰筋は体幹と下肢をつなぐ筋肉であり、骨盤を前傾してパワースタンスをとる(骨盤前傾)、太ももを引き上げる(股関節屈曲、外旋)作用がありランニング、スポーツ競技動作に重要な筋肉です。

【股関節レベルUP】広背筋と多裂筋をつなぐ筋連結トレーニングの方法

股関節の動きの質を高めるための広背筋、多裂筋、僧帽筋、脊柱起立筋を作用させる股割りの開脚前屈トレーニングです。

【股関節可動域広げる】伸張反射を動作で発動するトレーニング方法

股割りの股関節トレーニングは開脚前屈で伸張反射を発動するトレーニングです。

【足腰筋力UP】60歳から始める股割り

60歳から始める股割りの筋トレ方法を解説しました。股割りは筋肉を使わない状態で伸ばすストレッチの方法と違い重心移動で股関節を動かす開脚前屈の動作トレーニングです。そして足腰の使えない筋肉を骨格筋が出力できる状態にし股関節の動きの質を高める筋力トレーニングです。トレーニングはご自身の可動域の範囲内で体に無理なくすすめてください。

【初公開】実践で使える180度前後開脚前屈

私は股割りトレーニングを20年取り組んでいます。その間ストレッチと股割りの違いについて多くの質問をいただきました。しかし、その解説をしても、実際に股割りを体現できなければ理解することは難しいと思いました。ストレッチ理論は、1960年代にボブ・アンダーソン氏が提唱した理論で、現代では世界でも広く普及しています。日本でも医療やスポーツ業界の中に深く根付いています。 氏は、ハタヨガをヒントに様々なポーズを考案しました。股割りは開脚ポーズをして筋肉をストレッチするトレーニングではありません。骨格ポジションを正しく配列し、関節運動に筋肉が正しく作用する状態で円滑に重心移動がおこなえるように動作をトレーニングします。

これまでに前後開脚(スピリッツ)についても、多くの質問をいただきました。私は、股割りで骨格、関節、筋肉、重心移動を理解すれば、自ずと前後開脚の仕組みが理解できるはずだと考えています。しかし、一般的にはストレッチ理論が主流なので、筋肉をストレッチして動作に繋がらない前後開脚のポーズをしている人がほとんどです。格闘技の足技、クラシックバレエ、などの動作のために前後開脚をするのであれば、ストレッチはパフォーマンスのマイナスになる恐れがるので注意が必要です。

危険!筋を切る股裂き(またさき)

私は股割り歴20年です。「なぜ、そんなに股割りにこだわるのですか?」と不思議がられたこともありましたが、何か事を20年追及してみるといままで見たことのない世界がみえるものです。そして、その世界はどこへつづいているのか、またその世界はどこまで広がっているのかを知りたくて、興味がつきないまま「股割り」トレーニングに励んでいますので、努力をした20年ではなく、気づけば20年だった、という感じです。私は治療院経営という仕事柄、特に股関節の運動のメカニズムを実感したいがために、実践研究として取り組んできたのが「股割り」でした。この経験は股割りに取り組んだことのある人にしか、伝わらないかもしれませんが、今後、興味を持つであろう股割りチャレンジャーたちにお伝えしたいと思います。

股割りと開脚前屈ストレッチ(股裂き)との違い

ボブ・アンダーソン氏提唱「ストレッチ理論」と「股割り理論」は別ものです。股割りは動作として訓練しますので、筋肉をストレッチしません。筋肉は収縮をして力を発揮するものです。筋肉が股関節の運動で正しく収縮し円滑に股割り動作をおこなえるようにしていきます。

股割りの開脚前屈の方法

股関節のキレを鍛える方法

股関節運動のキレとは、どのようなことなのでしょうか?それは股関節が滑らかに動くことです。そのためには、股関節の運動に作用する筋肉が正常に働かなければなりません。筋肉の働きは、収縮をして関節を動かすことです。それが筋肉の正常な働きなのです。股関節のストレッチを必要以上にしている選手は注意が必要です。正常な筋肉は収縮をして力を発揮しますから、股関節の動きを鍛えなければ、股関節が滑らかに動くようにはならないのです。

MATAWARI hip joint training

股割り20年「力の原理・凝縮と放出」(2022-7)

私は構造動作理論に基づく「股割り」トレーニングを実践研究しています。その実践研究は20年になりました。「なぜ、そんなに股割りにこだわるのですか?」と不思議がられたこともありましたが、何か事を20年追及してみるといままで見たことのない世界がみえるものです。そして、その世界はどこへつづいているのか、またその世界はどこまで広がっているのかを知りたくて、興味がつきないまま「股割り」トレーニングに励んでいますので、努力をした20年ではなく、気づけば20年だった、という感じです。今年は力の原理「凝縮と放出」について公開しました。この力の原理は、股割り動作で体現することができます。でも、股割りをしていなくても、スポーツ競技のトップ選手でしたら薄々気づいている選手がいると思います。「力」というのは、大きくも小さくもコントロールできますから、各競技動作に力の原理を構築することで、動作のキレが磨かれるはずです。

力の原理「凝縮と放出」

力の原理は、股関節「外旋」と「内旋」で表現することができます。力の凝縮は股関節「外旋」がピークに達した瞬間、そして、小さく凝縮した力(エネルギー)の塊が、放出した瞬間「内旋」が生まれます。これは動きの「キレ」として表現される動作になります。各競技動作の中で、すでに動作の原理に薄す薄す気づいている選手は、意識的な股関節「内旋」でなく、力の原理で生み出される「内旋」に注目してみてはいかがでしょうか?特に、動きの「キレ」が鈍っていると自覚している選手は、表面的な体の左右差や捻じれ、その中に潜む運動基礎感覚のズレを修正することが大切です。そして、体に備わっている力の原理原則を開花させ、世界で活躍できる選手が増えることを楽しみにしています。

*掲載の記事・写真・図表などを無断で複製・転載・転送・配信することは著作権法により禁じられています。著作権はMATAWARI JAPAN・ウェブサイト管理人またはその情報提供者に帰属します。